ラトビアの鉄道

平成28年3月15日

ラトビアの鉄道の歴史は,1860年にロシアのサンクトペテルブルクからポーランドのワルシャワまでの鉄道が,ラトビア東部ラトガレ地方のダウガウピルスを通るルートで整備され,翌年,リガからダウガウピルスまでの接続線が整備されたことに始まります。ラトビアの鉄道は,黎明期からロシアの鉄道ネットワークの一部として発展してきました。

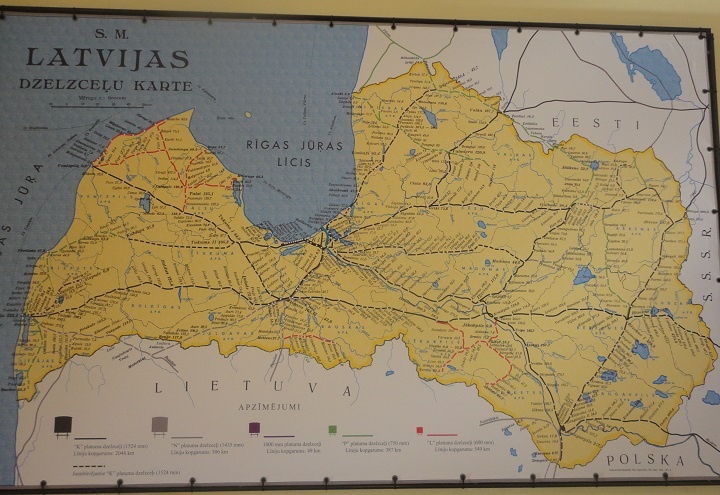

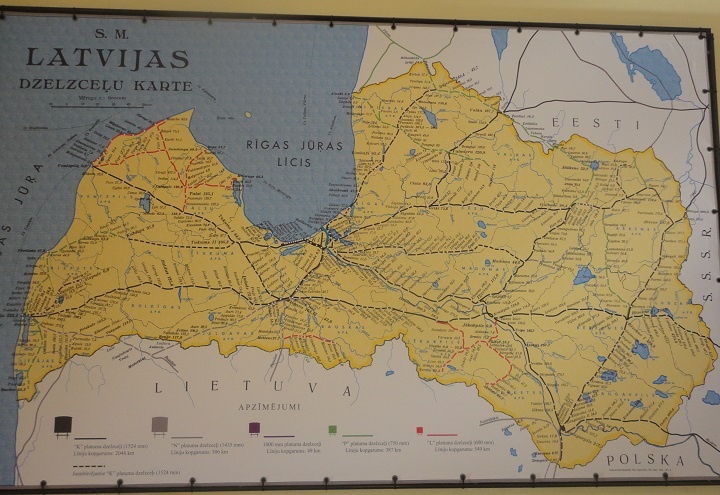

1918年にラトビアが独立を宣言して以降,1940年にソ連の占領下に入るまでの大戦間期には,ラトビア国内に広範な鉄道ネットワークが張り巡らされ,鉄道は,旅客や貨物の輸送の中心手段として活躍していました。また,地域旅客輸送や産業輸送(木材や泥炭積出し)のための狭軌鉄道も整備されました。

1930年代のラトビア鉄道ネットワーク図(イェルガワ鉄道博物館)

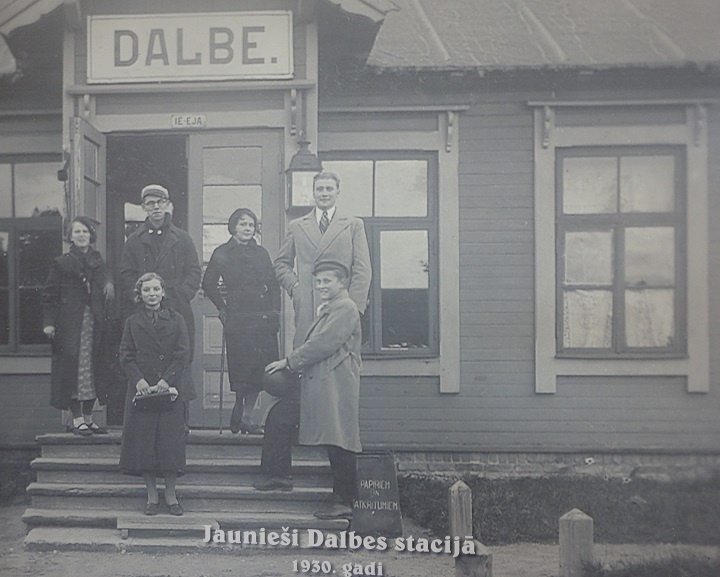

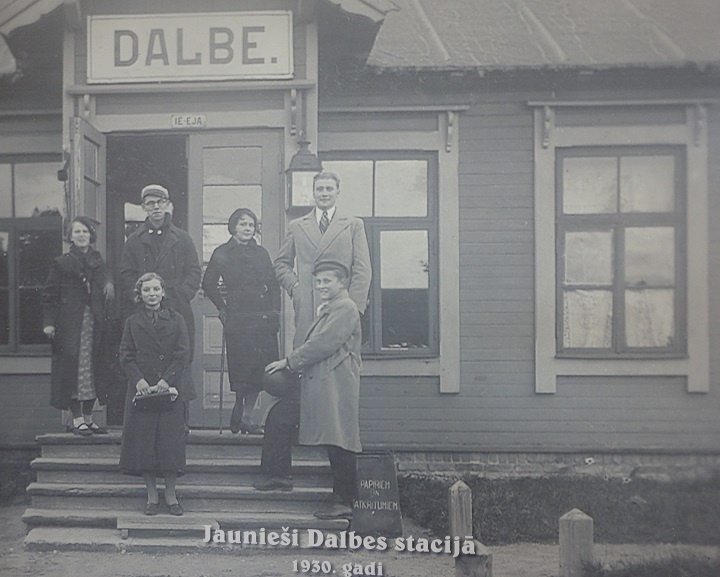

現在ラトビアは,国民の生活水準をEU平均まで引き上げることを政策目標としていますが,大戦間期は,ラトビアが北欧諸国よりも高い生活水準を誇っていた時期であり,当時の写真などからも,ラトビア人の生活振りの一端がうかがえます。

1930年に撮影された駅員の集合写真(イェルガワ鉄道博物館)

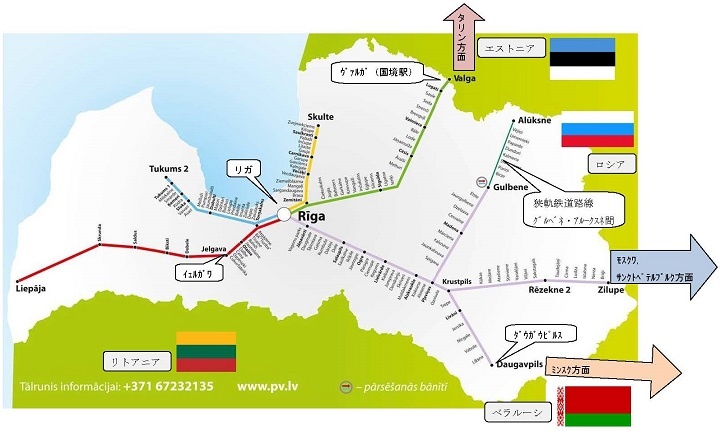

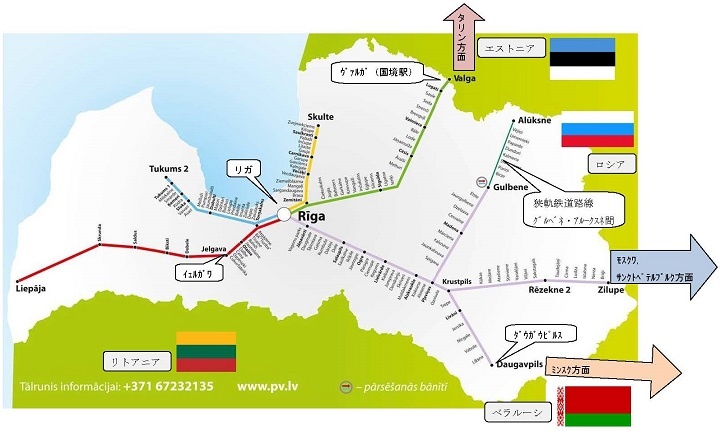

ラトビアは1991年に旧ソ連から独立を回復した後,2004年にはEU・NATOに加盟し,2014年からは通貨ユーロを導入するなど,あらゆる分野で欧州への統合が進んでいますが,鉄道ネットワークについては,今なお,旧ソ連を構成した諸国との関係が中心となっています。

ラトビアを含むバルト三国の鉄道では,現在でもヨーロッパ標準軌(1435ミリ)より広い旧ソ連諸国共通の広軌(1520ミリ)のレール幅が使われています。そのため,列車は国境での台車交換の必要なくスムーズにラトビアとロシア,ベラルーシの国境を往来でき,この点が,対ロシア・CIS諸国間の物流において強みとなっています。

ロシアやベラルーシからは,今でも多くの石炭,石油製品,肥料などが鉄道でラトビアの港湾に輸送されたうえで輸出されているほか,リガ港で陸揚げされた貨物は,港で列車に搭載され,ロシア,ベラルーシ,さらには中央アジア諸国まで運ばれています。

旅客輸送では,リガからは,毎日,モスクワ,サンクトペテルブルク,そしてベラルーシのミンスクの3都市に向けた国際列車が運行されています。いずれも夕方にリガを出発し,翌日午前に目的地へ到着する寝台列車で,1等から3等までの寝台車に加え,ロシア方面行きの列車には食堂車も併結されており,日本ではほぼ失われてしまったゆったりとした汽車旅が楽しめます。

リガ駅で出発を待つモスクワ行き国際列車「ラトビア・エクスプレス号」

また,エストニアとは,直通列車こそないものの国境のヴァルガ駅で乗り換えることで二国間の首都を鉄道で移動できます。なお,リトアニアとの間にも,2000年代初頭までリガとビリニュスを結ぶ直通夜行列車がありましたが,こちらはバスに乗客を奪われ,現在は運行されていません。

国境のヴァルガ駅に並ぶタリン行き列車(左)とリガ行き列車(右)。リガ行き列車の車両はラトビアRVR社製の国産車両

バルト三国の鉄道網は,いずれも道路網の整備などにより縮小傾向にあり,その用途も,リガ近郊の旅客輸送と国際貨物輸送に特化したものへと変化しています。ラトビアでも独立回復後の25年間で多くの国内鉄道路線が廃止されていますが,そのような中,東部グルベネ-アルークスネ間を結ぶ「バーニーティス」号は,バルト三国の定期運行路線で唯一残る狭軌鉄道(レール幅は他路線の約半分の750ミリ)であり,根強い人気を誇っています。

ラトビア東部グルベネ駅で出発を待つ狭軌鉄道,イベント開催時は蒸気機関車も復活運行

狭軌鉄道沿線で開催された年に一度の鉄道祭りでのにぎわい

狭軌鉄道は車両内部のスペースもかなり小さめ

1918年にラトビアが独立を宣言して以降,1940年にソ連の占領下に入るまでの大戦間期には,ラトビア国内に広範な鉄道ネットワークが張り巡らされ,鉄道は,旅客や貨物の輸送の中心手段として活躍していました。また,地域旅客輸送や産業輸送(木材や泥炭積出し)のための狭軌鉄道も整備されました。

現在のラトビアの鉄道旅客路線ネットワーク

1930年代のラトビア鉄道ネットワーク図(イェルガワ鉄道博物館)

現在ラトビアは,国民の生活水準をEU平均まで引き上げることを政策目標としていますが,大戦間期は,ラトビアが北欧諸国よりも高い生活水準を誇っていた時期であり,当時の写真などからも,ラトビア人の生活振りの一端がうかがえます。

1930年に撮影された駅員の集合写真(イェルガワ鉄道博物館)

ラトビアは1991年に旧ソ連から独立を回復した後,2004年にはEU・NATOに加盟し,2014年からは通貨ユーロを導入するなど,あらゆる分野で欧州への統合が進んでいますが,鉄道ネットワークについては,今なお,旧ソ連を構成した諸国との関係が中心となっています。

ラトビアを含むバルト三国の鉄道では,現在でもヨーロッパ標準軌(1435ミリ)より広い旧ソ連諸国共通の広軌(1520ミリ)のレール幅が使われています。そのため,列車は国境での台車交換の必要なくスムーズにラトビアとロシア,ベラルーシの国境を往来でき,この点が,対ロシア・CIS諸国間の物流において強みとなっています。

ロシアやベラルーシからは,今でも多くの石炭,石油製品,肥料などが鉄道でラトビアの港湾に輸送されたうえで輸出されているほか,リガ港で陸揚げされた貨物は,港で列車に搭載され,ロシア,ベラルーシ,さらには中央アジア諸国まで運ばれています。

旅客輸送では,リガからは,毎日,モスクワ,サンクトペテルブルク,そしてベラルーシのミンスクの3都市に向けた国際列車が運行されています。いずれも夕方にリガを出発し,翌日午前に目的地へ到着する寝台列車で,1等から3等までの寝台車に加え,ロシア方面行きの列車には食堂車も併結されており,日本ではほぼ失われてしまったゆったりとした汽車旅が楽しめます。

リガ駅で出発を待つモスクワ行き国際列車「ラトビア・エクスプレス号」

また,エストニアとは,直通列車こそないものの国境のヴァルガ駅で乗り換えることで二国間の首都を鉄道で移動できます。なお,リトアニアとの間にも,2000年代初頭までリガとビリニュスを結ぶ直通夜行列車がありましたが,こちらはバスに乗客を奪われ,現在は運行されていません。

国境のヴァルガ駅に並ぶタリン行き列車(左)とリガ行き列車(右)。リガ行き列車の車両はラトビアRVR社製の国産車両

バルト三国の鉄道網は,いずれも道路網の整備などにより縮小傾向にあり,その用途も,リガ近郊の旅客輸送と国際貨物輸送に特化したものへと変化しています。ラトビアでも独立回復後の25年間で多くの国内鉄道路線が廃止されていますが,そのような中,東部グルベネ-アルークスネ間を結ぶ「バーニーティス」号は,バルト三国の定期運行路線で唯一残る狭軌鉄道(レール幅は他路線の約半分の750ミリ)であり,根強い人気を誇っています。

ラトビア東部グルベネ駅で出発を待つ狭軌鉄道,イベント開催時は蒸気機関車も復活運行

狭軌鉄道沿線で開催された年に一度の鉄道祭りでのにぎわい

狭軌鉄道は車両内部のスペースもかなり小さめ

バルト三国とポーランド以西の欧州諸国とではレール幅が異なり,国境での台車交換を要することが,旅客・貨物輸送における鉄道の発展を阻害してきました。

しかしながら,最近,EUプロジェクトとして,ドイツ・ポーランド方面からバルト三国をヨーロッパ標準軌の鉄道で直接接続する「レール・バルティカ」プロジェクトが実際に動き出しました。近い将来,大戦間期のように,「ベルリン発リガ行き」など西欧との間を結ぶ国際列車が復活することが期待されています。

しかしながら,最近,EUプロジェクトとして,ドイツ・ポーランド方面からバルト三国をヨーロッパ標準軌の鉄道で直接接続する「レール・バルティカ」プロジェクトが実際に動き出しました。近い将来,大戦間期のように,「ベルリン発リガ行き」など西欧との間を結ぶ国際列車が復活することが期待されています。